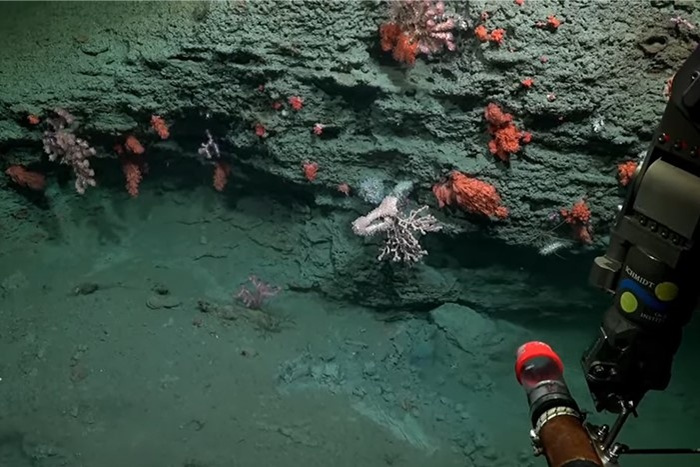

“Lo que podemos hacer es disfrutar de esta imagen que no sé si otros ojos las han visto” dice uno de los biólogos a cargo del micrófono mientras una nueva especie de medusa desconocida de color rojo furioso flota suavemente en el agua. En el lecho marino otro bicho similar a una araña terrestre parece estar comiendo algo pero el científico a cargo remarca: “Tiene una anémona pero no nos damos cuenta de si está como una epibiosis (un organismo que vive encima de otro) o si está efectivamente alimentándose de ella. Ambas posibilidades podrían ser ¿no?”. Este tipo de enunciados es una constante por parte de los científicos argentinos que desde hace días se turnan para chequear en vivo las imágenes captadas durante horas y horas por un robot submarino, acompañados por decenas de miles de personas que lo ven en simultáneo desde sus dispositivos. Las dudas y las preguntas entre colegas abundan y nunca pierden el asombro, incluso ante hallazgos con los cuales ya están familiarizados. Esos mismos científicos y científicas recibidos en universidades públicas, que se ganaron el financiamiento extranjero gracias al compromiso con su proyecto de investigación, van mechando esas intervenciones con un relato humilde sobre el tipo de conocimiento con el que cuentan en cada área, explicando incluso al detalle el recorrido académico que los llevó al lugar de privilegio en el que se encuentran hoy. La actitud que parece ir en contramano de casi todo lo visto y escuchado en redes, no impidió (o quizá impulsó) la viralización del contenido y tiene un nombre: el efecto Dunning-Kruger.

¿Qué es?

Se trata de un sesgo cognitivo que lleva el nombre de los científicos que lo describieron a fines de la década del ’90, y que está basado en dos aspectos. Por un lado plantea que la experiencia mejora la autoevaluación; esto es que las personas más formadas y con un mayor conocimiento o habilidad en un área son más conscientes de sus propias limitaciones y por lo tanto más propensas a evaluar su propio desempeño de manera más precisa. La contracara de esta realidad es que la incompetencia impide el reconocimiento de la propia incompetencia. O sea, que a menudo las personas con poco conocimiento o habilidad respecto de un tema en particular tienden a sobreestimar sus propias capacidades, convencidos de que saben más de lo que realmente saben.

En una época donde las fake news proliferan y hasta se le rinde culto a la ignorancia, no es casual el éxito masivo de políticos, comunicadores, empresarios o influencers que se presentan como sabios sobre los temas más diversos y complejos, aún careciendo de fuentes, argumentos demostrables, o habilidades comprobadas. Basta con hablar con tono de seguridad para que cualquier cosa se convierta en una “verdad” digna de ser difundida.

Quizá allí se encuentre parte de la clave del éxito de las transmisiones de Schmidt Ocean y CONICET que mantiene desde hace días la atención de miles de personas admiradas no sólo por las maravillas del mar, sino también por la calidad y calidez de quienes difunden sus conocimientos. Puede resultar paradójico que en el mismo país en el que la desfinanciación como política de gobierno ha llevado a la ciencia local a una situación crítica; esta investigación ha batido récords de audiencia y visualizaciones, un fenómeno inédito de este tipo de divulgación científica en otros lugares. Pero quizá no lo sea. Quizá entre memes de “estrellas con culito” y el descubrimiento de nuevas especies yace la esperanza argentina de seguir enfrentándose al retrato descarnado de Enrique Santos Discépolo, para que algún día de este siglo ya no dé lo mismo un burro, que un gran profesor.